颜希深:24岁的泰安知府

1)所谓的“官箴”文化,无论书上还是网上,也不管史实如何,近几十年宣传的够多了,照牛排从未在公众号上专文写,今天也不写。回到前几天的疑惑,清代的贡生并不稀奇,连举人都不算,为何颜希深的仕途能走那么远,并带起颜氏家族几代人走入仕途?

2)颜希深的能力和情商,是毋庸质疑的,否则也不可能做到正二品兵部左侍郎。但这只是为官的基本条件,历史上并不缺乏能力强、情商高的聪明人,历史选择他肯定有其它原因。

▲颜希深年表

3)颜希深的入仕起点很高,20岁就已经是山西太原府的同知(正五品),同知是知府的副手,相当于现在的副市长,与直隶州的知州平级。按正常的套路,一般要先参加科举考试,考个监生、贡生、举人、进士之类的,才有资格当官。所以,明清时有很多贫寒子弟一辈子都耗费在科举考试上。现在也一样,高中学历连公务员都不让考,很多端茶倒水的职位都要求大专甚至本科起步。20岁在现代可能是个不太开窍的大学生,古人比较早熟,即便如此,颜希深也是走了捷径的,他比54岁才当上武定直隶州知州的何多学少奋斗24年。

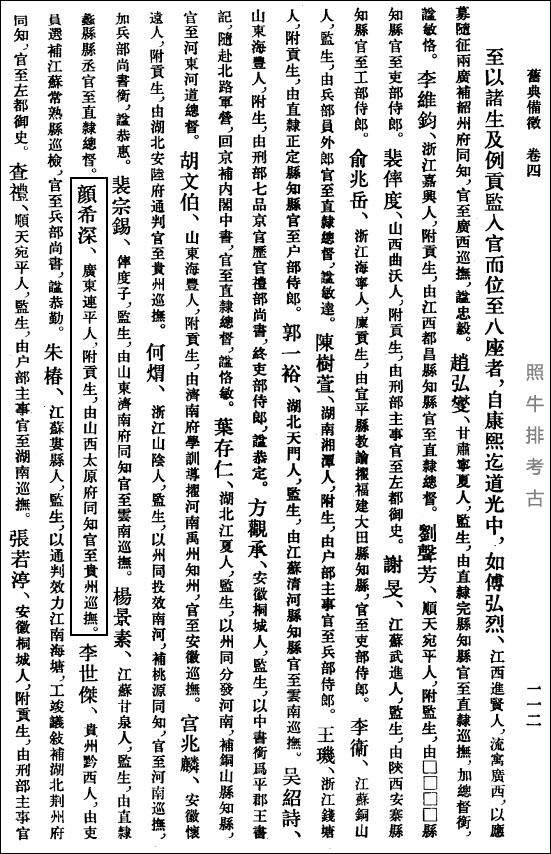

▲康熙至道光年间,不由正途入仕的高官

4)卖官鬻爵在清代是合法的买卖,清政府想搞收入,土豪又想当官,一拍即合,明码标价,捐纳制度与科举制度在清代并行。富裕的地主和商贾,不必按科举套路出牌,可以捐官入仕,颜希深的五品同知,即由捐纳而来。据《清史稿·列传119》记载:“颜希深(1729-1780年),字若愚、濬溪,号静山,广东连平州人。入赀授山西太原同知。累迁山东泰安知府。”据乾隆48年(1783年)的《太原府志·职官》记载:“颜希深,贡生,乾隆14年(1749年)任。”目前绝大多数史料,都是从太原同知开始介绍颜希深的,至于同知以前,野史及《清史稿》、《清实录》这类正史的记载都语焉不详。

▲《清史稿》记载颜希深

▲乾隆版《太原府志》记载颜希深

▲1751年,乾隆诰封颜希深之父颜容穆为奉政大夫

5)从地方贡入京城国子监读书的生员(秀才)称为贡生,贡生有很多种(岁贡、恩贡、拔贡、优贡、副榜贡、例贡),身份较低的是例贡,完全由生员援例捐纳而取得贡生资格,不算正途。清人朱彭寿在《旧典备征》里记载颜希深是“附贡生”,附贡是例贡的一种,也是买来的。连平颜氏、连平何氏与连平州的历史一样悠久,自明末颜振耀开基,传到第三代始有颜子纯出任长宁县训导,颜希深是第五代,立基百年积累一些田产家资也正常,如果说颜希深小时候家境并不好,后来何以捐纳贡生和同知?

▲正实收-1909年福建水灾筹款,捐纳43两由俊秀变文监生

6)乾隆18年(1753年),24岁的颜希深已被擢升为山东泰安知府(从四品),相当于现在的市长。听着有点像23岁就做军长的林彪,26岁就做黄埔军校政治部主任的周总理。从同知到知府,只花了4年时间,中间发生了什么?有资料说,初任山西太原同知时,赶上乾隆皇帝到山西五台山朝圣,颜希深奉命办理行营事务,因“毫不扰民”而得到皇帝点赞。乾隆曾经6次西巡五台山,时间分别为1746年9月、1750年2月、1761年2月、1781年2月、1786年2月、1792年2月,颜希深与乾隆的首次交集可能是在1750年,照牛排暂未找到正史记载,不知是否属实。

▲乾隆版《泰安府志》记载颜希深

7)颜希深在泰安知府任上颇有政绩,《清史稿》上说他“建考棚、书院,清察征漕浮收诸弊。高宗东巡,召对,褒以‘他时可大用’。”清高宗乾隆皇帝曾经6次南巡,时间分别是1751年、1757年、1762年、1765年、1780年、1784年,第2次巡幸江南时路过山东,又被颜希深赶上了,受到乾隆的亲切接见和褒奖。一句“他时可大用”,为颜希深以后的仕途埋下了伏笔,扫除了障碍,此后颜希深也确实是顺风顺水,直到1780年逝世,好在乾隆待机时间足够长——乾隆两腿一蹬尸骨未寒,生前位极人臣的和珅被嘉庆赏了一条白绫。照牛排考古 www.ZhaoNiuPai.com/KaoGu

▲1760年,已调任省会济南知府的颜希深为《泰安府志》作序

8)颜希深之母何氏擅自开仓放粮赈济百姓的故事,照牛排在正史中也没找到相关的记载,但在民间流传甚广。最早的野史记载,可能来源于清代陆以湉的史料笔记《冷庐杂识》描写的颜中丞,感叹颜希深家族所受恩宠之深——

连平颜瀞亭中丞希深,乾隆时,官平度知州。因公事在省,适遇大水,民皆登城避水,太夫人命速发仓谷,尽数赈饥,为上官所劾。上谕:“有此贤母好官,为国为民,权宜通变,该抚不加保奏,翻加参劾,何以示激劝?”乃即擢知府,母予三品封衔。后官至巡抚。子检,由拔贡官至直隶总督,迁漕督。孙伯焘,由翰林官至浙闽总督。历考前史,擅发仓廪赈民者,间或蒙朝廷嘉奖,从未有褒宠优隆若是者。幸得遭遇圣朝,膺兹异数,而天之所以报施者亦至矣!

▲陆以湉《冷庐杂识》描写颜希深

到了民国24年(1935年),汪道鼎在其《坐花志果》一书中罗列了很多因果报应的故事,劝人从善,其中就描写了颜太夫人(颜希深之母何氏)发常平仓谷赈济乡民的故事。颜母的形象自此更加生动了,并把之后颜希深被屡屡升职,其子颜检、孙颜伯焘和颜以燠官至总督的功劳都归因于颜太夫人积善所致——

颜瀞甫中丞,初知山东平度州,廉明慈惠,有古循吏风。其太夫人就养于署,每以仁爱训其子。乾隆某年五月,中丞以事晋省,州境忽发大水,漂没庐舍无算,乡民逃窜人城者数万口。而水愈涨盛,城不没者三版。乡民无所得食,号哭之声震动天地,官吏束手,无可为计。太夫人闻之,遽令发常平仓谷,以赈饿者。幕中友不可,曰:“是须申请待报后行,且官不在署,谁敢擅动者?”太夫人闻之,咈然日:“常平谷本以备缓急,今数万人嗷嗷待哺,若必待报而行,不皆成饿殍乎?吾家颇殷实,若上司以擅动见责,倾产尚足以偿。倘虑吾儿有异言,老人一人承之,无预诸君事。”立命请教佐各官至,亲出告之,各官咸吐舌不敢言……中丞于省中得报,急驰归,入署,幕友辈以发粟事告,中丞笑曰:“吾母所办极当,速为我具稿据实通禀,我即专人回籍变产,以便赔补,诸君无患也……”

▲汪道鼎《坐花志果》描写颜太夫人

同年,蔡东藩在其《清史通俗演义》里,也提到此事,逐渐离谱,但故事很精彩,人们津津乐道,此时颜希深成了济宁知州。我查过道光29年(1849年)的《平度州志》,从乾隆13年至32年(1748年到1767年),也就是颜希深出任江西布政使(从二品)之前,未曾担任平度知州。我也查过咸丰9年(1859)的《济宁直隶州志》,在1748至1762年之间,也就是颜希深出任四川按察使(正三品)之前,也没当过济宁知州。这说明,颜母开仓放粮之事,可能是出于善意的演绎,多少是有些水份的。

▲蔡东藩《清史通俗演义》描写颜希深

9)颜希深官运亨通,动静太大,这条路走通了,后世就有了为官的资源和传统,逐渐形成一种家风传承。个人若有能力,又可以拼爹,按图索骥,不显贵都难。能力不济者,也能捐个一官半职。