连平旧事:民国时地主的扫墓习俗

经过几十年的移风易俗,人们对拜山扫墓这件事,看得越来越淡,鞭炮也不让放了。年年回家祭祖,但拜的是谁可能还没搞清楚,加上困难年代简陋的砖石墓碑、破4、老一辈不重视或没有条件重修,有些墓地也就渐渐断了香火,找不到了,或者不知道葬的是谁了。现代的这种极端,与我最近看到的一篇连平旧闻,形成鲜明的对比。

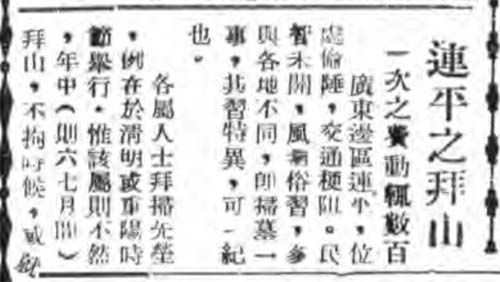

1936年7月20日的《大言日报》上,刊登了一篇杂记《连平之拜山·一次之费动辄数百》,作者不知是谁,从文中的“名家大族”、“环行县城一周”来看,这很可能是连平城里的达官显贵、乡绅地主的拜山盛况。拜山时邀请连平当地有头有脸的人参加(全程由轿夫抬着),民工们肩挑食材酒水,扛着四脚朝天的生猪,由笛子开路,在连平城招摇过市,光宗耀祖。在城里威水过后,浩浩荡荡去拜山,筛完地后,在山上平坦处现场宰杀鸡鸭猪牛,露天打斗四——

▲连平之拜山

“广东边区连平……交通梗阻。民智未开,风气俗习多与各地不同,即扫墓一事,其习特异,也一纪也。

“各属人士拜扫先茔,例在于清明或重阳时节举行。惟该属则不然,年中(即六七月间)拜山,不拘时候,或就该先人忌辰,或另卜吉日,随时皆可举行。目视之颇隆重,如名家大族,于卜吉拜山之前,必遍请地方长官及绅衿耆老参加,到时必以肩舆乘客,参加者绝不费步履之劳。及拜山之日,必治酒数十桌,在山上露天畅饮。其所治酒肴,虽丰俭不一,然最俭者亦须鸡鸭猪牛,肴馔九簋。丰者则鲍参翅肚,水陆纷陈,极具腴腆。

▲上山祭祖(此为AI配图,猪应该是绑着脚穿抬的。另据“天外人”先生说,以前连平的本地猪是黑白相间的)

“所治筵席,例须在山烹饪,其原料则预先整备,着人扛往山去。惟所用之猪,则用生猪成头,扛至山上,始行屠宰。最趣者扛猪不用笼载,只缚其四足,以棍贯之,倒悬而行。在各人起行之先,必令人扛此猪及所备治酒原料,环行县城一周,并以穿长仅及服蓝布长衫之人,手持短笛为导,且行且吹,虽不成调,然路人之见,知为某族拜山,及睹其肴馔之丰,莫不慕其富有,而啧啧称羡矣。

“其在山畅饮之际,概不设台椅,只择山上之平坦处,露天开设,各人皆席地而坐。惟绅耆长官则有草席为垫,余则蹲于地上,露食野餐,亦别饶风趣也。照牛排考古 www.ZhaoNiuPai.com/KaoGu

“计其每拜一山,所耗酒席肩舆等费,即最俭者,亦须二三百金,丰者必倍其数。一山之费若此,十山之费可知。慎终追远,隆重其礼,原属无可厚非。但以有用之金钱,博此无谓之体面,不特有伤俭德,且虚荣观念太深,改良似不容缓也。”

文中说,按这种奢靡的扫墓规格,扫一座墓最少都要花费二三百金,这里指的可能是银元。照牛排问了一下DeepSeek,1936年属于国民政府法币改革前,袁大头这类银元是主要流通货币,1块银元在上海等地可购买16斤大米,200个袁大头可以买3200斤大米,这还是比较抠搜的地主拜一山的开销。旧社会的连平穷苦百姓,可能连一块象样的墓碑都买不起,甚至有偷墓碑的情况,显然没这个实力搞这么大的阵仗,但也很注重祭祖,为求丁财改运而屡屡迁坟。