1970年代梅州五华琴江改道工程

最近照牛排查找新丰县的锁眼卫星地图,暂未找到,但在辨别地图位置时有意外收获——在一张美国利用锁眼卫星拍摄于1973年12月的五华县卫星地图上,我发现当时的琴江河道与今天有多处明显的差异,原来绕着3个村(五华县横陂镇西湖村油塘、水寨镇协和村白石洋、上坝村)流过的的琴江,被裁弯取直,查阅《五华县志》可知琴江在人定胜天的六七十时代被“爆改”过。

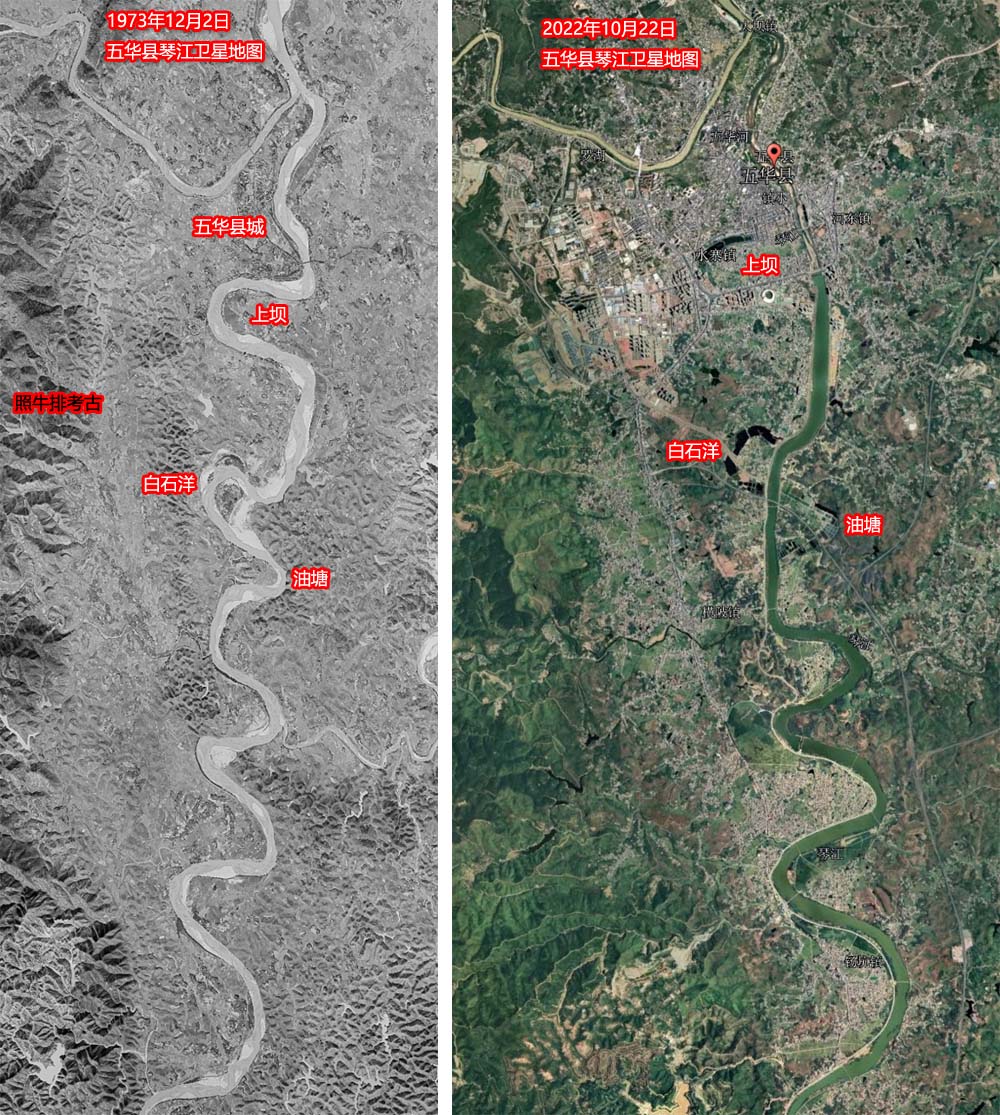

▲五华县琴江卫星地图对比 1973 VS 2022

琴江发源于河源市紫金县,有南琴江、北琴江两支,南琴江自西南流向东北为正源。南北两琴在五华县琴口村相汇,成为琴江,流经五华梅林、安流、横陂、水寨。在大坝镇大湖村与龙川来的五华河交汇,并在兴宁市水口镇与宁江汇合,成为梅江。梅江与福建来的汀江在梅州大埔汇合,成为韩江,继续向东南流经潮汕地区,最终注入南海。

据1991年的《五华县志·大事记》记载,1975年5月17日,琴江下游改河工程动工。翌年5月,油塘→白石洋新河道通水;1977年5月,上坝段新河道通水;1982年5月,改河工程基本完工,总投资942万元,投工627.2万个。缩短河道6.9公里,可扩大耕地、鱼塘、基建用地面积3070亩,防洪受益农田2.1万亩。因急于通水,新河道宽度和深度未达设计要求,遗留尾巴较大。

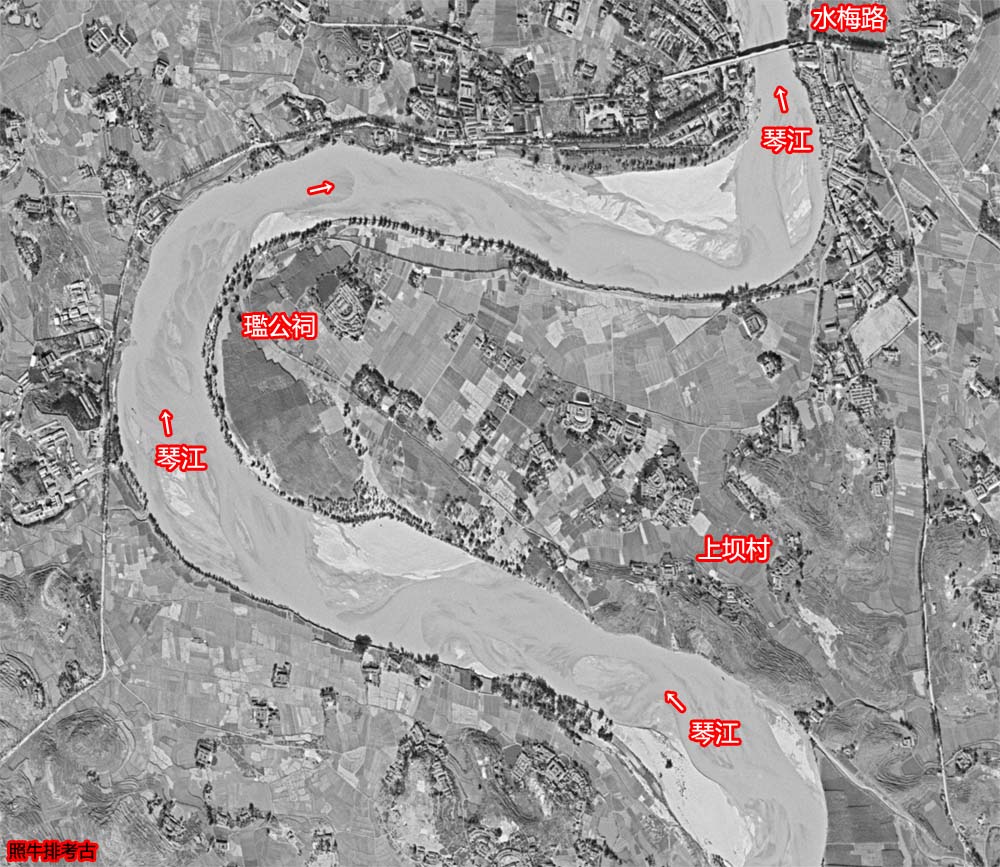

▲1973年琴江改河之前环流上坝村

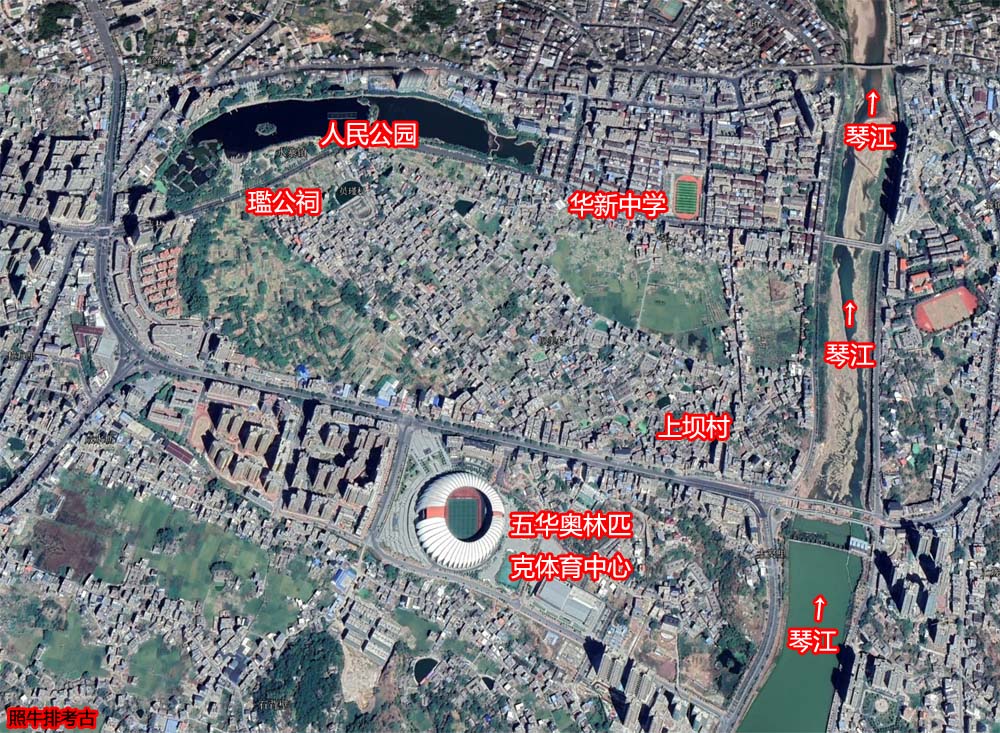

我大致量了一下,在琴江改道之前,琴江绕着流过水寨镇上坝村的河道长度约为4公里,截弯取直后只有1公里。在拦腰斩断的旧河道上兴建了华新中学、人民公园、五华奥林匹克体育中心、公路和楼盘。油塘、白石洋段河道长度,也由4.6公里缩减至2公里。

▲琴江改道后的上坝村

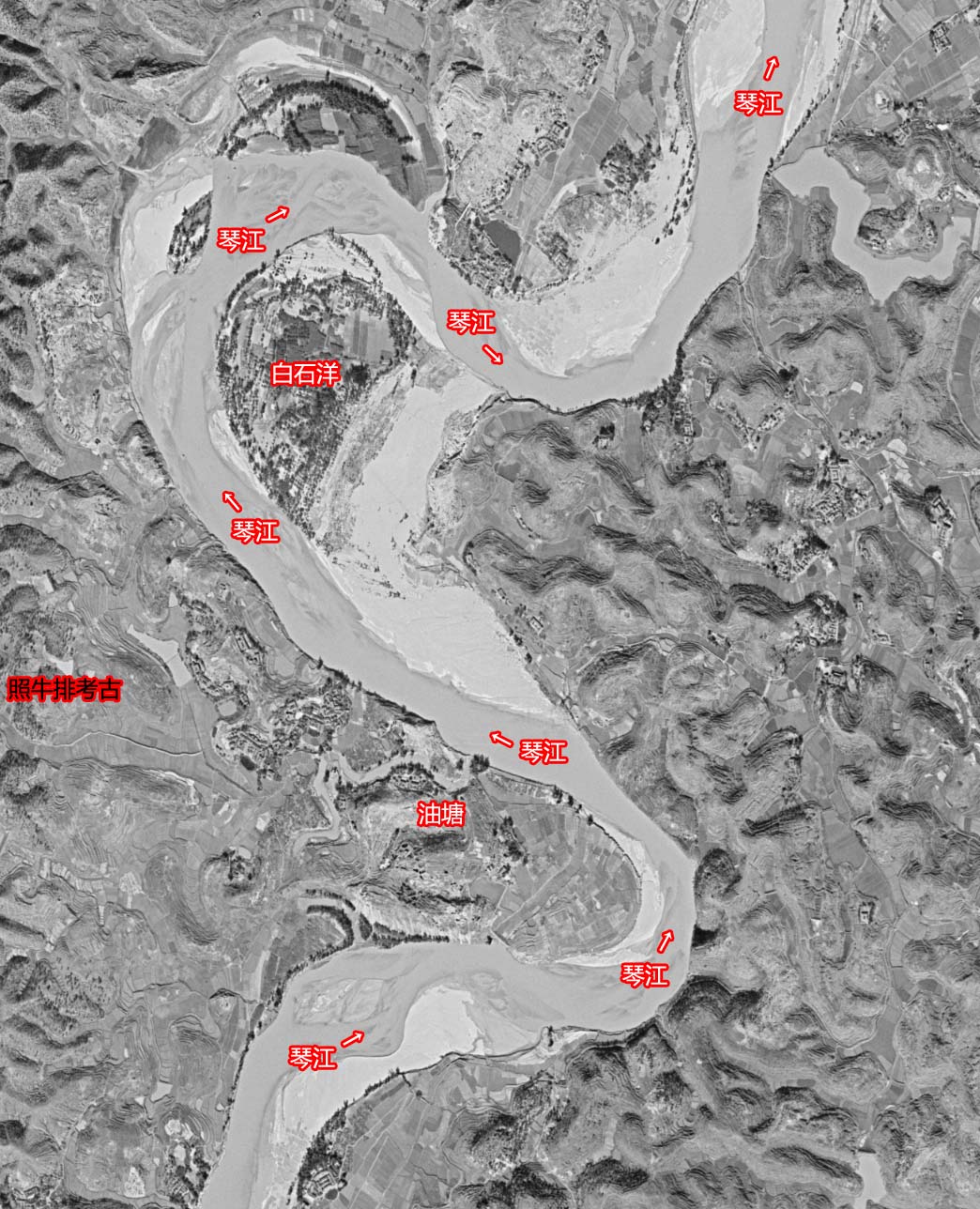

琴江下游改河工程,包括油塘、白石洋、上坝3处河段。1966年,对油塘、白石洋段进行地形测量和社会经济调查,提出改河方案,并组织近千名民工安营扎寨,在白石洋破土动工,不久即停工(在1973年的航拍图中,白石洋东南侧似乎有当年动工的痕迹,见下图)。1970年,省、地派员再行勘测,将该工程定为防洪、灌溉、发电、扩大耕地面积综合利用工程,防洪标准为20年一遇,洪峰流量3852立方米每秒,河道纵比降1:1500,河底宽150米,排水建筑物10年一遇。由地、县有关领导组成“琴江下游治河工程领导小组”,从县直属机关、厂矿抽调120多名干部、职工参加施工管理。

▲1973年琴江改河前的白石洋和油塘

琴江改道之前,河道宽窄不一,弯弯绕绕,而且淤泥堆积,在汛期很容易发生洪涝灾害。解放后五华县曾多次修建防洪堤坝,也遭遇过多次严重的洪灾,尤其是1960年及1970年的水灾。

▲琴江改道后的白石洋和油塘

另据《五华县志·水利》的记载,1975年5月7日,琴江改河工程3段同时动工,有2万多民工参加(从全县16个公社抽调劳动力)。9月改为分两期施工,第一期是油塘、白石洋段,民工减至万余人,1976年4月中旬新河道通水。第二期是上坝段,同年8月15日集中力量施工,1977年5月上旬新河道通水。省水电厅曾派驻23名灌溉方面的技术员,生态修复方面采用了华南农学院的植被方案。在五华人的诗作中可见当年十万工农治琴江的场景:

西江月·琴江改河,1976年李旭元作于上坝改河工地指挥部

山炮震天动地,工场人涌车忙。千军万马战穷岗,治理琴江恶浪。

胸有雄心一颗,肩挑赤土千方。改河民众劲头强,现代愚公形象。

为了减少工程量,斩山河段,河底宽改为130米。整个工程至1982年5月告一段落,历时7年,搬石山12座,筑堤7条8.7公里,建涵闸8座、电排站4个,动用耕地848亩,移民161户919人,完成土方232.1万立方米、石方184.9万立方米,耗资941.4万元(其中国家拨款316.5万元),投入劳动力440.2万个工日,使河道缩短6.9公里。

因资金不足、急于求成,新河道的宽度和深度均未达到设计要求,以致影响通航和防洪效益。琴江改河工程还对生态环境造成了一定的伤害,河道硬化导致地下水补给减少,80年代曾花几百万进行后期维护。但不可否认的是,该工程防洪捍卫耕地2.1万亩,减轻内涝5000亩和附城的洪水威胁,改善农田灌溉1.43万亩,获旧河床滩地水面3070亩(照牛排注:本段的记载与同一本县志大事记有出入,仅供参考)。