1934年水泥兴起影响连平制砖业

1934年9月16日的《广州民国日报》刊发文章《连平制砖业一落千丈》:“连平县民,多以制砖事业为活,在前十余年,营业颇有起色。惟近一二年来,商业不景气,营斯业者则一落千丈,倒闭者计有四分之一,其能支持下去者,亦觉无利可图。查其衰落原因,缘农村经济破产,乡民建筑屋宇日少,砖之用途遂狭,且士敏土价廉,故建筑房屋者,多舍砖而用士敏土,因此种种影响,制砖业类皆亏本,改图X竹制纸云。”

▲1934年《连平制砖业一落千丈》

同年8月1日《广州日报》报道:“本省制砖事业,在数年前颇为兴盛,全省有名制砖工厂不下百余家(每砖窑可容纳工人几十上百余人,每个工人月薪数元至十元)……昨据制砖业中人称……士敏土价廉耐久,人多舍砖而用士敏土,因此种种影响,制砖业一落千丈。从前每砖一万之数需价二百元以上,现只值七十余元,相差二倍以上,营斯业者类皆亏本云。”照牛排考古 www.ZhaoNiuPai.com/KaoGu

▲1934年制砖业衰落原因

新闻中提到的“士敏土”,是英语“cement”的音译,外省人译作“水门汀”,俗称水泥、红毛泥、洋灰,最早可追溯到古罗马人在建筑中使用的石灰与火山灰的混合物。19世纪时,英国人用粘土和石灰石为原料,按一定比例烧制并粉碎而成“波特兰水泥”。水泥与石屎、沙按一定比例结合,加水搅拌后比石灰坚固多了,是现代建筑和路桥建设中是非常重要的建筑材料。

清光绪三十二年(1906),岑春煊督粤期间,鉴于当时国内水泥市场被外国水泥占据,广东当局决定以周东升在河南岛(今广州海珠区)北岸的田产为址,以其花县飞鼠岩灰石矿为原料,多方筹集百万两白银,向德国洋行购买机器设备,另征得周边土地500亩,开办广东士敏土厂(俗称河南士敏土厂),这是继香港青洲水泥厂、唐山士敏土厂之后中国第三家水泥厂。1909年开始试机烧土,水泥商标为“威凤祥麟牌”、“飞龙牌”,由于买的是西方早已淘汰的旧式机器,一天只能勉强生产百余桶水泥,制造成本高而且质量不好。

▲广东士敏土厂(今广州孙中山大元帅府旧址)

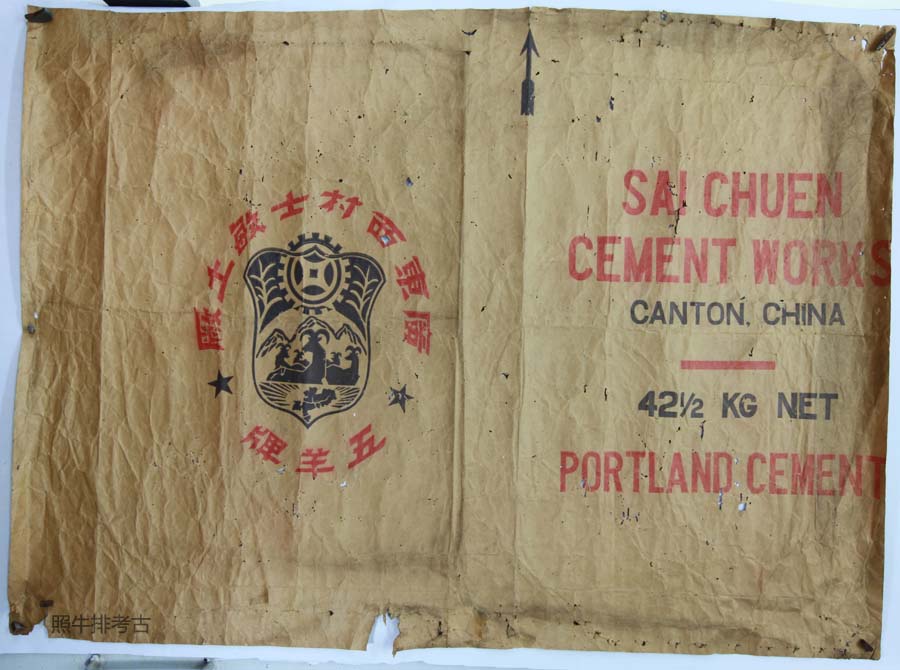

1928年,陈济棠升任国民革命军第四军军长,广东进入建设和发展的“黄金八年”。陈济棠治粤时,广东省内大量的工矿企业、学校、港口码头、茶楼酒店、医院、公路应运而生,也在铺设粤汉铁路,这都需要海量的水泥,当时广东士敏土厂的水泥无法满足市场需求,主要依靠英国和日本的舶来品。为避免利权外溢,官方从1929年开始筹建西村士敏土厂,从丹麦史密芝公司引进设备。1932年7月,广州西村士敏土厂建成投产,其水泥商标为“五羊牌”,每天生产水泥1300多桶(约220吨),当年纯利123万元,国产水泥的品质甚至超过洋货,而且物美价廉。

▲广东西村士敏土厂五羊牌水泥包装纸

1933年7月,河南士敏土厂被合并到西村士敏土厂,专门烧土。1934年9月,河南水泥厂停办,西村士敏土厂在广州、江门四邑(新会、台山、开平、恩平)、惠州、汕头、石岐、陈村、北海、琼州、梧州都有代理商,产品供不应求(当时广东每天大概需要4000桶水泥),而且还在加机器扩产。1937年,西村士敏土厂的日产量达700吨,计4200余桶,广州“五羊牌”水泥畅销省港澳及广西、湖南等地。

▲连平上坪古坑四角楼

在此背景下,砖厂(不知火砖还是泥砖)一度走向没落。30年代时,水泥虽说便宜(每桶10元,每包6元),但也是相对的,江门返乡华侨修建碉楼群普遍使用钢筋混凝土(钢筋+水泥+砂+石+水),陂头贵东市墟建设用上了水泥,韶兴公路连平段却还是土路,忠信到定南的公路也只有和平至忠信墟段有硬化路面。