1969年的连平麻陂卫星历史影像

1)从现存最早的雍正版《连平州志》,到民国时期的旧地图,两百多年来,连平城东北一直有个地名叫“蔴陂”,也许这里曾经广泛种植麻类植物(比如苎麻)?据《连平州志·都里》记载,连平州“惠化图,其社十……北十里曰蔴陂,其村曰杨坑(九峰庵建此),曰锅峝,曰山塘下,曰杉树园,曰吕公坑,曰竹山下,曰铁炉坑,曰榕树下,曰石堦头,曰蔴陂迳,曰和尚寨(溪边有虎迹石),曰石下,曰咬耳寨(有温泉)。解放后,蔴陂被简化为“麻陂”,州志中的地名有很大一部分被沿用至今。

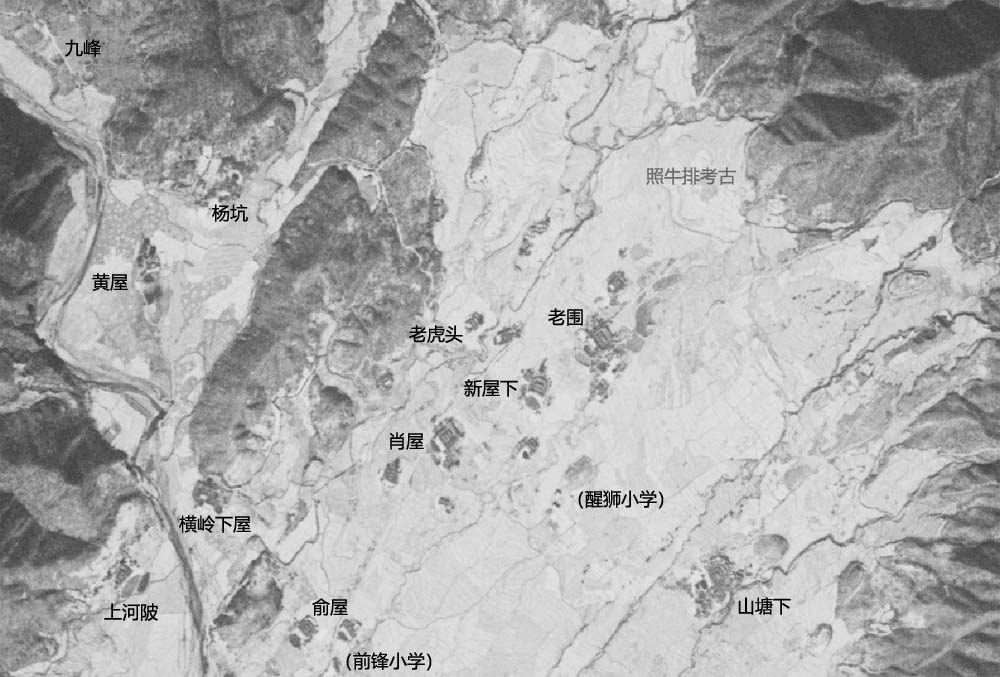

▲1969年的连平麻陂卫星影像

2)在麻陂的西北角曾经有一座九峰庵,据《连平州志·寺观》记载,此庵建于唐朝仪凤三年(678年),也就是武则天的老公唐高宗李治统治时期,九峰庵可能是连平境内历史最悠久(约有1300年)的寺庙,兴建此庵者可能是麻陂早期的土著先民。连平建州之初,明末崇祯九年(1636年)曾经重修此庵,连平首任知州牟子咸深受百姓爱戴,他还在世时,连平人就为他“刻木为像,供奉于九峰庵之前堂”。1969年老美在一两百公里高空利用锁眼卫星偷拍连平县城时,也拍到了上坪和麻陂,当时九峰庵的主体建筑尚在,可惜终究成了消失的文物。

▲麻陂九峰庵遗址

▲1969年的连平麻陂北部(今醒狮村)

3)1969年时,一条乡道自连平东门直达麻陂肖屋,几乎贯穿整个麻陂。当时尚无醒狮小学和前锋小学,肖屋至山塘下之间也没有直达的路。麻陂江氏的老围祖屋还很完整,据说醒狮老围和连平州城同年同月同日动工建设(即1633年农历11月初六),是清末父子拔贡江有灿、江恩举的老家(一说在圳下上屋)。麻陂江氏始祖为江龙海,红光屋(崩岗下)、社背、新屋下、拱桥头、老虎头、肖屋以及警雄村的圳下老屋皆姓江。山塘下聚居丘氏和林氏,丘氏供奉七世祖丘节。

4)在麻陂杉树园大周屋可见两个围屋并排而建,2014年从河中考入清华大学的周文彬,是大周屋人。不远处的田心原来只有一座围屋,现在田心祠堂周边盖了很多房子。其实不光是麻陂、上坪,连平各地农村都是一样的,开局只有几个老围屋,最近20年来陆续在老屋周边做新屋。上李屋挺特别,东边不仅有靠山,还有一口硕大的水塘(山塘下屋名盖源于此),上李屋世居李氏,田心隔壁还有下李。警雄村岗下屋有卓氏四世祖埛瑢公祠,警雄村三大屋(井头、中心屋、下屋)同属卓氏四世祖埛琪公一脉,警雄中心屋有卓氏三世祖志清公祠,下屋是清嘉道咸三朝阁老(正一品)卓秉恬的祖居地,曲塘和杨坑也有姓卓的。顺便说一下,照牛排在50年代的土地证上看到,第一区(惠化区)麻陂乡有个“警钟村”,此后河西的警钟村与河东的雄狮村合并为警雄村。据说警雄小学创办于民国三十四年(1945年)。

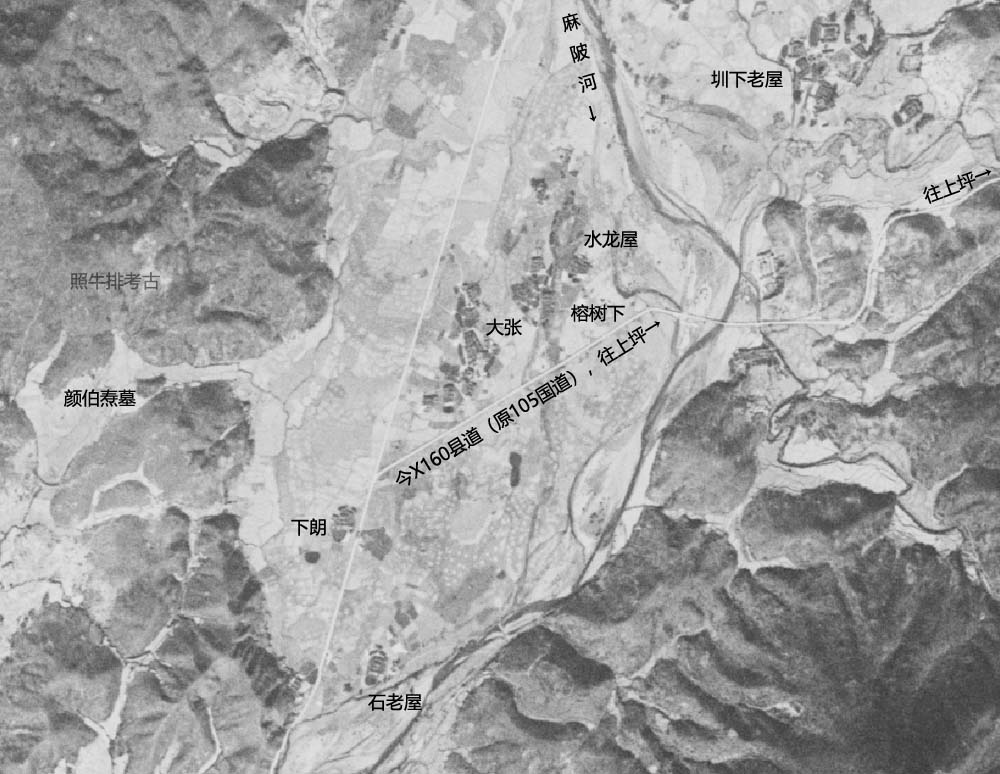

▲1969年的连平麻陂中部(今前锋村和警雄村)

5)下面这张麻陂历史图片,道路比较清晰,从连平城往北走,一条路(Y290乡道)直通麻陂,在下朗附近往东北方向分出一条路(今X160县道,1969年时不知是否叫做“105国道”),通往分水垇、灿坭径、余坑、下坪和上坪。当时还处于文革时期,民众还没有沿路开店的商业意识,不像今天在路边商铺云集。大概在2000年左右,连平开始铺设经过内莞和显村的新105国道,老105国道连上段逐渐成为上坪人下城的备用通道。1945年抗日战争末期,日寇曾驻扎在麻陂水龙屋一带,该屋姓胡。

▲1969年的连平麻陂南部(今警雄村)

6)麻陂与上坪原来同属连平惠化图、惠化区,口音相近。至于姓氏,常谓“麻陂江卓”,其实麻陂的姓氏比较多,除了江、卓、张,还有周、李、赖、胡、邱、曾、黄、王、谢,等等。